目次

遺留分とは

遺留分とは

遺留分

たとえば、子供が3人いる故人が生前に

遺言書で「相続財産の全部を三女に相続させる」

と残した場合、残り2人の子どもの相続分はゼロなのでしょうか。

この場合「遺留分」といって

「最低限、保証される相続財産の取り分」は守られます。

※上の例でいえば、それぞれの子供は1/6ずつ

相続分は保障されることになります。

(下記の「遺留分の相続割合」を参照)

上記の画像についての補足説明

※遺留分の合計が遺産の1/2。子供1人あたりの遺留分は

遺留分合計(1/2)を按分(あんぶん・・・等分すること)(1/3)

した1/6となる。

※遺留分に反する遺言書は有効ですが遺留分侵害請求の対象になる

※上記はあくまでも説明のための画像でありこのような遺言書は

方式違反の為無効になります。

| 按分(あんぶん) |

何らかの比率に準じて(同じ比率で)分割すること

遺留分が認められる者

遺留分が認められる者

被相続人の

配偶者、子(直系卑属)、親(直系尊属)のみ遺留分が認められます。

※兄弟姉妹に遺留分はありません。

【代襲相続の場合】

代襲相続の場合にも遺留分は認められます。

ただし、「相続人排除」や「相続欠格」での

代襲相続の場合には遺留分は認められません。

(相続権自体がなくなっているため)

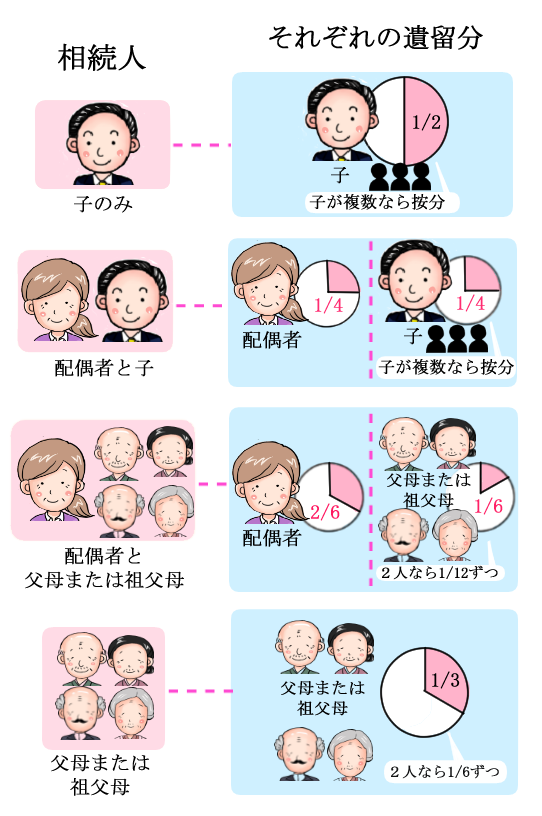

遺留分の相続割合

遺留分の相続割合

遺留分が侵害された場合

遺留分が侵害された場合

もし遺留分が侵害された場合には

遺産を相続した者に対して金銭の請求を

することができます。(遺留分侵害請求権)

ただし、時効が「相続開始され遺留分の侵害されていることを

知った時から1年」と非常に短いので注意が必要です。

(相続開始からは10年)

なお「遺留分が侵害された」とは遺留分以下の相続財産しか

相続できなかったことをいいます。

遺留分侵害請求ができる財産とは

遺留分侵害請求ができる財産とは

| ・遺言による遺贈 ・被相続人が亡くなった日より前の一年間の贈与 ・遺留分侵害の事実をしっておこなわれた贈与 (被相続人と受贈者双方侵害の事実 を知っている必要がある) ・共同相続人への特別受益 (相続開始前10年間でなされた生前贈与) |

などです。

財産の価額は相続時点のもので計算します。

遺留分の算定方法

遺留分の算定方法

遺言書に財産目録がある場合などは

それを参考にできますが、そうでない場合には財産調査が必要です。

遺留分の算定に当たっての計算式

| 遺留分算定の基礎となる財産=(被相続人が相続開始時のプラスの財産)+(贈与や遺贈による財産)-(債務全額や葬儀費用) |

遺留分減殺の順番

遺留分減殺の順番

| ①遺贈と相続は遺贈から減殺 ②遺贈が複数ある場合は価格の割合に応じて減殺 ③贈与のみ複数ある場合は相続開始時より近いものから減殺 |

遺留分侵害額請求権の行使の方法とは

遺留分侵害額請求権の行使の方法とは

遺留分侵害額請求権は、裁判で訴えなくても行使ができます。

したがって基本的にはまずは話し合いをするのが良いでしょう。

話し合いがまとまらない場合には

内容証明郵便を送るという方法があります。

前述のように時効が非常に短いために

スピーディーな手続きが要求されます。

遺留分の放棄とは

遺留分の放棄とは

遺留分は相続前に放棄をすることができます。

事業承継がある場合や

遺留分行使をすると相続人間での不公平な相続につながるような場合

(特定の相続人が多額の生前贈与を受けていたなど)

に行われます。

遺留分の放棄については相当性を判断するため

家庭裁判所の許可が必要となります。

遺留分を放棄したとしても相続人に代りはありません。

したがってマイナス財産の承継もされますし

遺留分の放棄する代わりに贈与を受けた場合

特別受益の持ち戻しの対象になりますので注意が必要です。